「就職氷河期 一番ひどい年」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、おそらく「自分の世代が本当に報われなかったのか」と感じているのではないでしょうか。

私たち50代は、就職氷河期の中でも最も厳しかった世代にあたります。新卒で社会に出た時期は、バブル崩壊や金融危機などが重なり、正社員として働く機会すら与えられなかった人が少なくありません。

「いまさらやり直せるのか」と感じるのも無理はありませんが、厚生労働省は就職氷河期 支援プログラムを通じて、今も再挑戦を応援しています。

この記事では、就職氷河期がなぜ起こったのか、現在の状況、そして活用できる支援策について、50代のあなたに関係のある情報を丁寧にまとめています。

-

就職氷河期で一番ひどい年がいつだったか

-

最も厳しかった世代が何年生まれか

-

なぜ就職氷河期が起こったのか

-

現在利用できる支援プログラムの内容

就職氷河期 一番ひどい年とはいつか

- 最も厳しかった世代は誰か

- 就職氷河期はなぜ起こったのか

- 就職氷河期 支援プログラムの全体像

- 就職氷河期 現在の状況と課題

最も厳しかった世代は誰か

就職氷河期と呼ばれる時代の中でも、最も過酷な状況に置かれたのは、1970年代前半から後半生まれの世代、で1995年〜2002年頃に新卒として就職活動をしたすなわち現在50歳〜55歳前後の人たちです。

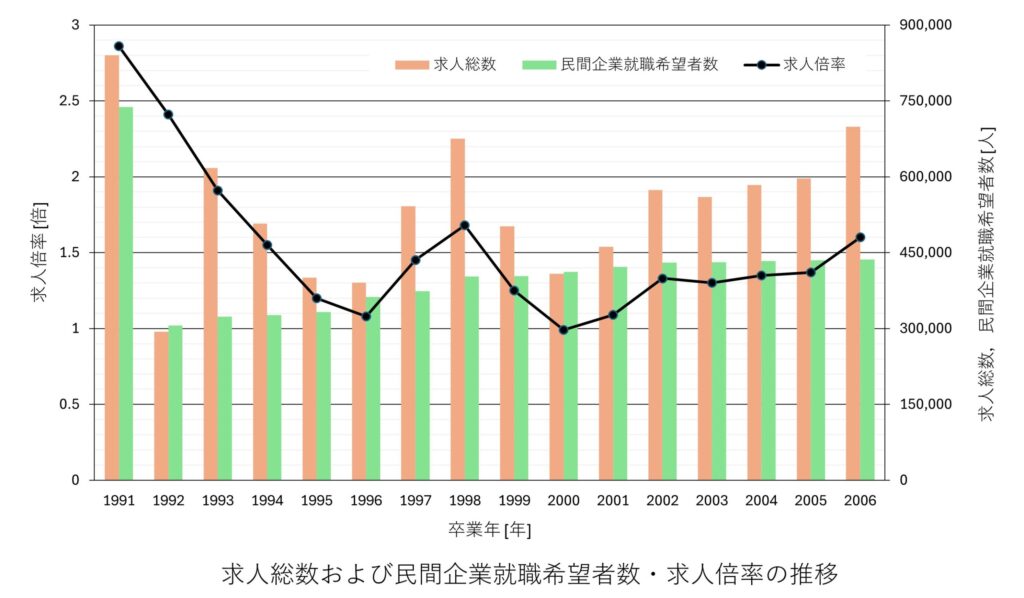

下図はリクルートワークス研究所 第41回 ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)のデータから作成した「求人総数および民間企業就職希望者数・求人倍率の推移」のグラフです。

このグラフから見て分かるように、2000年卒の大卒求人倍率は0.99倍で、バブル期の2.86倍(1991年)と比較すると半分以下でした。

つまり、この時期は、新卒1人に対して企業の求人が1社もないという、戦後でも類を見ない状態でした。

例えば、1998年に大学を卒業した友人の話では、希望する企業の多くは「採用見送り」と掲げており、説明会すら開催されていなかったとのことでした。

その友人はアルバイトを掛け持ちしながら履歴書を出し続けたものの、年をまたいでも内定が出ず、派遣登録を選んだという経験をしています。

現在50代の私たちこそが、「最も厳しかった世代」に該当します。これは個人の努力不足ではなく、社会全体の構造的な問題でした。

就職氷河期はなぜ起こったのか

就職氷河期は、「景気が悪かったから起きた」だけではありません。

その背景には、日本経済の大きな転換点と、企業の雇用の考え方の変化がありました。ここではその流れを整理します。

【原因1】バブル崩壊と長期不況

1991年にバブル経済が崩壊すると、日本経済は長い低迷期に入りました。株価と地価の急落により企業の収益は悪化し、新卒採用を大幅に削減せざるを得なくなったのです。

とくに深刻だったのは1997年の金融危機です。この年には山一證券・北海道拓殖銀行など大手金融機関が次々に倒産し、日本社会に大きな不安が広がりました。

この影響で、企業は新卒を「育てる」どころか、「余計なリスク」として敬遠するようになります。

【原因2】雇用制度の大転換

1990年代後半から2000年代にかけては、日本の雇用慣行が大きく変化した時代でもあります。

- 年功序列・終身雇用の見直し

- 成果主義の導入

- 正社員よりも派遣・契約社員の活用増加

こうした企業の戦略転換により、「とりあえず頑張れば報われる」という時代ではなくなりました。企業は若手の長期育成を避け、即戦力・低コストの非正規人材を重視するようになります。

結果として、新卒者が最初から“非正規”で社会に出ざるを得ない構造が定着してしまいました。

就職氷河期は、経済危機と社会構造の変化が重なった結果です。私たちが直面したのは、時代の流れそのものだったと言えます。

厚生労働省 就職氷河期 支援プログラムの全体像

厚労省は就職氷河期世代を対象に「就職氷河期世代支援プログラム」を立ち上げ、支援を展開しています。このプログラムは、厚生労働省が中心となって展開する総合的な再就職・社会参加支援策です。

なお、厚生労働省では、「就職氷河期世代」を次のように定義しています。

「1990年代から2000年代にかけて、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代」

(出典:厚生労働省 就職氷河期世代支援プログラム)

つまり具体的な年齢としては2025年現在でおおよそ35歳〜55歳前後の方々が該当します。

多くの50代の方にとって、「いまさら支援なんてあるの?」というのが正直な感想かもしれません。ですが、国はこの世代の支援に本腰を入れており、以下のような施策が全国で実施されています。

支援プログラムの主な内容

| 支援内容 | 詳細 | 実施場所・機関 |

|---|---|---|

| ハローワーク専門窓口 | 個別キャリア相談、求人紹介、書類添削 | 全国の主要ハローワーク(約300か所) |

| 職業訓練 | IT、介護、製造、営業などのスキル習得講座 | 公共職業訓練、民間委託訓練 |

| 公務員試験(特別枠) | 氷河期世代限定の中途採用 | 国・自治体によって時期・要件が異なる |

| 地域若者サポートステーション | キャリア相談・社会参加支援 | 全国170か所以上 |

| 自治体支援事業 | 就労体験、企業見学、合同説明会 | 各市町村が主催(例:東京都「ミドル就職支援」) |

また、これらの制度の一部では企業側にも助成金が支払われる仕組みがあり、「氷河期世代歓迎求人」も増えつつあります。

しかし支援には「年齢要件」「募集期間」などの制限がある場合もあるため、情報収集が非常に重要です。

活用のポイント

- まずは最寄りのハローワークに相談予約を

- 厚労省や自治体の公式ページを定期チェック

- SNSで他の氷河期世代の体験談を検索

就職氷河期世代支援プログラムは、今からでも活用できる制度です。「どうせ自分には関係ない」と思わずに、一度調べてみてください。未来を変えるヒントが見つかるかもしれません。

就職氷河期 現在の状況と課題

就職氷河期世代の多くは、今もなお安定した雇用に就けていないという現実を抱えています。2020年代に入っても、非正規雇用、転職の繰り返し、老後資金への不安を感じる人は少なくありません。

厚労省の調査によれば、正社員になれなかった経験が、その後の年収やキャリア形成に長く影響していることが分かっています。特に50代に差し掛かると、「未経験者を育てる余裕が企業にない」「年齢だけで書類が通らない」といった壁が大きく立ちはだかります。

現在の主な課題

- 再就職の難しさ

- 非正規雇用のまま定年を迎える不安

- 年金・老後資金不足への焦り

- 過去の経歴への劣等感や自信喪失

これに加えて、「もう今さら無理だろう」と思ってしまう気持ちも、前進を妨げる要因の一つです。

しかし、就職氷河期世代を支援する動きは確実に広がっており、各地で求人の特別枠や訓練制度が設けられています。小さな一歩を積み重ねることが、状況を変える第一歩になります。

氷河期世代は「支援を受けること自体に抵抗を感じる」「自分の経歴を話すのが恥ずかしい」といった心理的な壁も大きい世代です。私自身、最初はハローワークに行くこと自体にためらいがありました。ですが、一歩踏み出したことで情報が得られ、行動に移すきっかけになりました。

表面には見えにくいですが、就職氷河期世代は今も課題の中にいます。大切なのは「孤立せず、支援にアクセスする」こと。情報を知り、行動すれば、道はまだ開けます。

就職氷河期 一番ひどい年を生きた50代へ

- 非正規から脱出できなかった現実

- いまさら再挑戦は可能なのか

- 支援プログラムの活用法と注意点

- キャリアのやり直しに必要な準備

- 氷河期世代同士のつながりと支援

- 未来を切り開くマインドセットとは

- 就職氷河期世代が気になる疑問Q&A

- まとめ:就職氷河期 一番ひどい年を生き抜いた世代の今とこれからのために

非正規から脱出できなかった現実

就職氷河期を経験した50代の多くが、望んで非正規になったわけではないはずです。正社員になれないまま派遣や契約社員の道を選び、「とりあえず働いていたら、いつかは正社員に」と思っていた方も多いのではないでしょうか。

しかし、現実は厳しく、非正規のまま年齢を重ねたことで、正社員への道がさらに遠のいてしまったという声をよく耳にします。これは決して本人の責任ではなく、社会全体の雇用構造が招いた結果です。

非正規で働く50代の実態

| 状況 | 割合・傾向 |

|---|---|

| 非正規雇用の50代 | 約26%(総務省「労働力調査」より) |

| 年収300万円未満 | 非正規の6割以上 |

| 正社員登用制度の実施企業 | 全体の約3割にとどまる(厚労省) |

こうした環境下で「脱出できなかった」というより、「脱出させてもらえなかった」と言った方が正確かもしれません。

さらに、非正規だと転職活動でも評価されにくく、「スキルがないと思われる」「責任のある仕事をしてこなかったと誤解される」といった、偏見も根強く存在しています。

非正規から抜け出せなかったのは、あなた一人の問題ではありません。制度と社会の構造がそうさせたのです。今こそ、外部の支援を利用し「遅れてきた正社員の道」を探ることが重要です。

いまさら再挑戦は可能なのか

「もう50代。今さらやり直しなんてできない」と感じている方は少なくないでしょう。

ですが、現在では就職氷河期世代に特化した再チャレンジ支援制度や求人が明確に存在しています。今こそが、むしろ“チャンス”と捉えることもできます。

実際にあった事例(厚労省報告より)

- 53歳女性(販売職→福祉職)

→ ハローワークの職業訓練で介護福祉士の初任者研修を受講し、半年後に正社員登用。現在も現場の主力として活躍中。 - 50歳男性(フリーター→公務員)

→ 自治体の氷河期枠中途採用試験を受験し、窓口業務職員として採用。社会保険・年金制度に初めて加入できたと語る。

再挑戦に年齢の壁があるのは事実ですが、それ以上に「制度を知るかどうか」の壁が大きいのです。

再挑戦のためのヒント

- 50代でも応募可能な求人は増えている(特に人手不足業界)

- 自治体やNPOが50代向けの学び直し講座を開催中

- 氷河期世代特化型の合同企業説明会なども開催されている

いまさら、ではありません。むしろ「今だからこそ」使える制度があります。一歩を踏み出すのに遅すぎることはありません。

支援プログラムの活用法と注意点

支援プログラムがあると聞いても、どうやって使うのか分からない。そう感じて行動できない方も多いはずです。

ここでは、「どこに相談するか」「何を選ぶか」「何に注意すべきか」を分かりやすく整理します。

支援プログラム活用のステップ

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ①情報を得る | 厚労省・自治体HP、ハローワーク窓口、サポステ |

| ②面談を予約する | ハローワークの「氷河期世代専門窓口」を活用 |

| ③支援メニューを選ぶ | 職業訓練、公務員試験、企業紹介など |

| ④条件を確認 | 年齢制限、応募期間、地域対象など |

注意点・よくある落とし穴

- 「年齢制限」や「募集期間」の見落とし

→ 特に公務員採用枠は「応募時点で〇歳未満」など細かい要件あり。 - 地域ごとに支援内容が異なる

→ 自治体によって制度の有無や内容が違うため、公式ホームページや窓口で必ず確認しましょう。 - 相談に行かないと何も始まらない

→ 情報がネットだけでは不完全。ハローワークや支援機関で直接聞くのが正確。

参考:福岡労働局 就職氷河期世代活躍支援特設サイト

支援制度は「使い方次第」で大きな助けになります。必要なのは「情報を取りに行く」こと。行動した人だけが、道を切り開けます。

キャリアのやり直しに必要な準備

キャリアをやり直すには、情報・自己理解・小さな実行の3つを揃えることが大切です。50代の再挑戦には、若い頃とは違った「戦略的な準備」が求められます。

ステップ1:自己理解を深める

まずは、自分の「できること」と「やってみたいこと」を整理しましょう。

これまでの職歴、得意なこと、周囲から褒められたことなどを、箇条書きにしてみるのがおすすめです。

私自身、事務職や接客などを点々としてきた経験を、「調整力がある」「人との関係を築ける」というスキルとして捉え直しました。こうした見方が、次のステップを明確にしてくれます。

ステップ2:情報を得る

50代向けの再就職支援情報は、ネットだけでは把握しきれません。以下の情報源を活用しましょう。

- ハローワーク(氷河期世代向け窓口)

- 自治体の支援ページ(例:東京都ミドル就職支援)

- 地域若者サポートステーション

- 公的職業訓練(ハロートレーニング)

参考:ハロートレーニング公式

ステップ3:小さな行動を起こす

最初から転職や試験を目指す必要はありません。

「職業訓練に申し込む」「支援セミナーに1回参加する」「履歴書を更新する」など、無理のない1歩を踏み出すことが大切です。

50代のキャリア再構築は「見直す」「学ぶ」「動く」の3つのステップで進められます。焦らず、でも止まらず。準備が道をつくります。

氷河期世代同士のつながりと支援

孤独の中で頑張り続けるのは、50代にとって大きな負担です。そこで大切になるのが、同じ就職氷河期世代の仲間とのつながりです。

現在では、同世代で立ち上げたNPO団体や、自助グループ、オンラインのコミュニティが全国に広がっています。XやFacebookなどのSNSでは、「#氷河期世代」「#再就職支援」などのハッシュタグで情報が流れており、リアルな声に触れることもできます。

また、一部の自治体では「氷河期世代限定セミナー」や「再就職座談会」が開催されており、同じ立場の人と出会える機会が用意されています。

他人の再出発を見て、「自分にもできるかもしれない」と思えることは大きな励みです。逆に、自分が発信する側になれば、誰かの希望にもなります。

「自分だけが取り残されたわけじゃない」と思えることで、前向きになるきっかけが生まれます。

つながりを作る手段

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| SNS(X、Facebook) | #氷河期世代 #再就職 などのハッシュタグで検索 |

| 自治体のイベント | 合同就職説明会・交流イベント・再就職座談会など |

| オンラインセミナー | Zoomなどで全国どこからでも参加可能 |

つながることで、自分の悩みが整理され、行動にもつながります。支援を受けるだけでなく、誰かの支えになることも、新たなやりがいになります。

未来を切り開くマインドセットとは

再挑戦において最も大切なのは、スキルや制度だけではありません。自分を信じるマインドセット(考え方)が、50代の未来を左右します。

長く不遇な時期を経験した就職氷河期世代にとって、「どうせ自分なんて」「今さら遅い」という思い込みは非常に根強いものです。

しかし、その思考を変えなければ、支援制度も情報も生かすことができません。

氷河期世代に必要なマインドセット

- 完璧を求めない:「できる範囲でやる」が正解

- 行動で自信を育てる:結果より、まずは「動いた」ことを評価

- 比較をやめる:他人のキャリアではなく、自分の人生を見つめる

- 受け入れる力を持つ:過去の選択を責めず、未来を見据える

例えば、公務員試験で不合格になった人が、次の年に別の職業訓練から正社員に登用されたケースもあります。

「一度の失敗」で終わらせず、「続けること」こそがカギです。

気持ちが整えば、行動も変わります。50代の挑戦には、“前向きすぎない前向きさ”がちょうどいいのです。

就職氷河期世代が気になる疑問Q&A

Q1. 就職氷河期 一番ひどい年はいつだったの?

A. 2000年卒の求人倍率が0.99倍と、戦後最悪の水準でした。この年を含む1995年〜2002年頃が、最も厳しい時期とされています。

Q2. 最も厳しかった世代は何年生まれ?

A. 1970年代前半〜後半生まれ、特に現在50歳〜55歳前後の世代が該当します。この世代が最も就職環境の影響を強く受けました。

Q3. いまさら再挑戦して意味があるの?

A. 意味はあります。厚生労働省の「就職氷河期 支援プログラム」では、今からでも利用できる訓練や求人枠が用意されています。

Q4. 支援制度って本当に使えるの?

A. はい、使えます。ただし年齢制限や申込期限があるため、ハローワークや自治体の窓口に早めに相談するのが安心です。

Q5. 非正規のまま定年を迎えそうで不安です

A. そう感じている方は少なくありません。正社員化や収入アップのチャンスを支援制度で探してみることをおすすめします。

就職氷河期 一番ひどい年を生き抜いた世代の今とこれからのために

就職氷河期の「一番ひどい年」とされる2000年卒の求人倍率は0.99倍。これは、バブル期(1991年)の2.86倍と比べると半分以下であり、新卒1人に対して1社の求人すらない異常な状況でした。

この年を含む1995年〜2002年頃に新卒として社会に出た、現在50歳〜55歳前後の私たちは、**戦後最悪の就職環境に直面した「最も厳しかった世代」**です。

しかし、就職氷河期は単なる不景気ではなく、バブル崩壊、金融危機、雇用制度の急激な変化といった複数の構造的要因が重なって起こったものでした。

その結果、派遣・契約といった不安定な雇用が常態化し、キャリアの積み上げに大きな影を落としました。

現在、私たち氷河期世代を対象とした支援プログラムは全国で展開されています。ハローワークの専門窓口、職業訓練、公務員採用枠など、多様な手段が用意されていますが、情報を知らなければ利用できません。

そして、何よりも大切なのは、「いまさら」ではなく、「これから」に目を向けることです。

非正規雇用や孤立の苦しさを経験した世代だからこそ、再挑戦への共感と支え合いの力があります。

「就職氷河期 一番ひどい年」を生き抜いた私たちには、まだ未来を選び直す力がある。

このまとめが、あなたの次の一歩の背中を押すきっかけになれば幸いです。